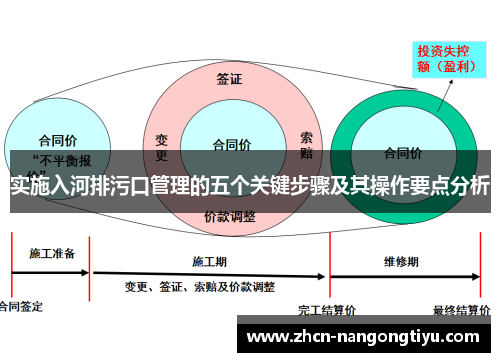

文章摘要:随着环境污染问题日益严峻,水体污染尤为引人关注,尤其是河流的入河排污口管理,成为水环境保护的重要组成部分。本文将围绕“实施入河排污口管理的五个关键步骤及其操作要点”进行详细分析。首先,文章将介绍入河排污口管理的背景和意义,探讨管理措施的重要性;其次,深入分析五个关键步骤的实施方法,包括排污口的识别、监测、信息化管理、标准化操作以及持续监督的实施;然后,结合每个步骤的操作要点,逐一解析其实际应用及挑战;最后,本文还会对入河排污口管理的未来发展方向进行展望。通过此分析,本文旨在为河流水质管理提供理论支持和实践指导。

入河排污口的识别是入河排污口管理的第一步,也是最为关键的一环。通过对排污口的有效识别,能够明确污染源头,为后续的监管和治理措施提供数据依据。识别的工作通常包括现场调查、遥感监测和大数据分析等方法,能够对排污口的分布、类型及污染物种类进行全面了解。

首先,在进行排污口识别时,必须依托先进的监测技术。利用遥感技术和地理信息系统(GIS)等手段,可以快速准确地对排污口的位置、数量及规模进行定位。同时,配合水质监测站点的布设,能够及时掌握入河排污口的排放情况,进行数据记录和分析。

其次,排污口的分类管理也是实施有效管控的必要条件。不同类型的排污口,其污染程度和治理难度不同,因此,需要根据污染源的性质进行分类处理。一般来说,排污口可以按照排放量、污染物种类及其对水体的影响程度进行分类,采取不同的监管措施。

实时监测是入河排污口管理中至关重要的一环。通过对排污口的实时监测,不仅可以及时掌握污染源的动态变化,还能够为决策者提供科学依据,做到早发现、早治理。监测内容主要包括污染物的种类、浓度、流量等多项指标。

首先,建立全面的监测系统是实施实时监测的前提。监测系统需要包括自动化水质监测设备、数据采集系统以及远程传输平台。通过自动化设备可以全天候、全方位地监测水质变化,确保数据的及时性和准确性。同时,数据采集系统能够实现各个排污口的实时数据上传,为后续的监管工作提供支持。

其次,实时数据的分析和处理同样至关重要。仅有数据采集而没有有效的分析,将无法为决策者提供有价值的参考。通过数据挖掘技术,可以从海量数据中提取关键指标,识别出潜在的污染风险,并采取相应的应对措施。比如,若某一排污口的污染物浓度持续超标,则可以迅速调度资源进行处理。

信息化管理是现代化入河排污口管理的重要保障。通过建立信息化管理平台,能够对各个排污口的运行状态、污染物排放情况等信息进行全面的记录和追踪。信息化管理不仅能够提高管理效率,还能增强数据的可追溯性,确保治理工作的透明度和公正性。

信息化管理的核心在于数据的统一和标准化。首先,需要建立统一的数据管理标准和操作流程,确保不同区域、不同部门之间的数据能够实现互通和共享。这不仅有助于减少信息孤岛问题,还能提高整体监管效果。此外,管理平台还可以实现排污口的动态监管,及时发现排放超标等情况。

标准化操作则是确保排污口管理工作有序进行的基础。不同地区、不同类型的排污口,其管理要求应当有统一的标准。例如,排污口设施的建设标准、污染物排放浓度的控制标准、污染物处理的技术标准等,都需要根据国家相关法规和地方实际情况进行制定和落实。

持续监督是确保入河排污口管理工作不间断、高效进行的重要措施。监督不仅限于对排污口的日常监管,还包括对治理效果的评估和反馈。只有通过持续监督,才能够保证排污口管理措施的落实,确保水体污染防治的长效性。

为了实现持续监督,首先需要建立长效的监管机制。这一机制应当涵盖多个方面,如监督机构的设立、监督人员的培训、监督工作的制度化等。通过这些措施,能够确保监管工作不受时效性和人员更替的影响。此外,还需要定期对排污口管理工作进行检查和评估,根据实际情况进行调整。

另一方面,社会参与也是持续监督的重要组成部分。公众和社会组织的参与能够增强排污口管理工作的透明度,也能有效提升公众的环保意识。通过建立举报平台、定期公开排污口管理数据等方式,可以让社会各界共同参与到排污口的管理与监督工作中。

总结:

南宫体育官网入河排污口管理是一项涉及多方面、多层次的复杂工作,涉及到排污口的识别、监测、信息化管理、标准化操作以及持续监督等多个关键步骤。每一步都需要各方面的密切配合和协作,才能实现水体的有效保护和治理。随着技术的进步和管理手段的更新,入河排污口管理将会逐渐实现更高效、更精细化的管理模式。

综上所述,实施入河排污口管理的五个关键步骤和操作要点,能够有效推动水体污染防治工作的开展。为了取得更好的治理效果,各方应当加强协作,进一步完善相关法规、技术手段及管理机制,共同为建设清洁、可持续的水环境做出贡献。

Copyright © 南宫NG体育官方网站.